いよいよ今週末開催!

今日は主催の学生さんに記事を書いてもらいました。

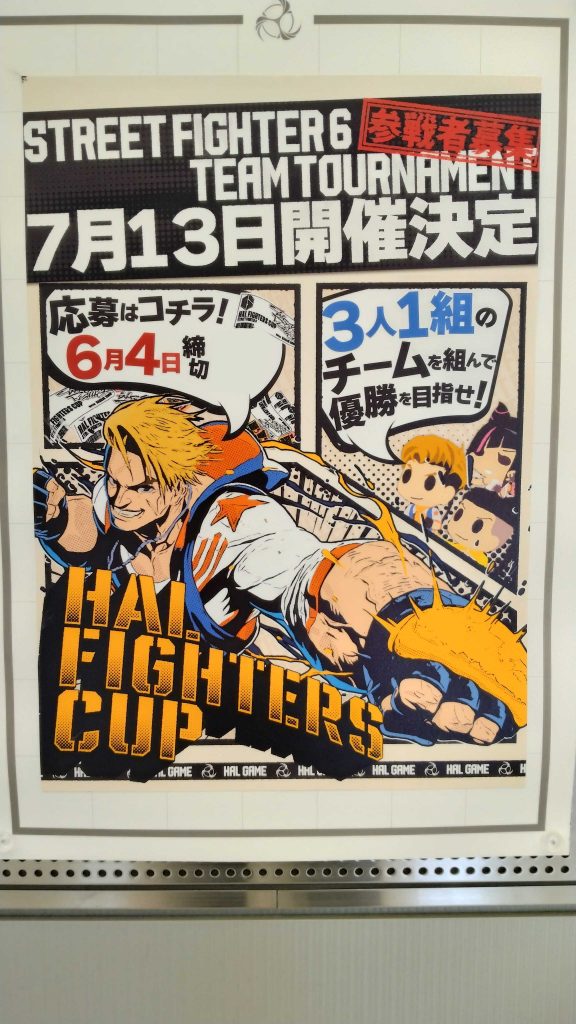

学内ストリートファイター6大会主催

ゲーム4年制学科_2年生 Hさん

――――――――――そもそもスト6とは――――――――――

ストリートファイター6とは、2023年6月に発売された格闘ゲームです。

発売から現在まで盛り上がりは衰えることなく、多くのイベントや大会が行われています。配信者界隈でも流行りつつ、多くの有名な配信者がプレイしています。

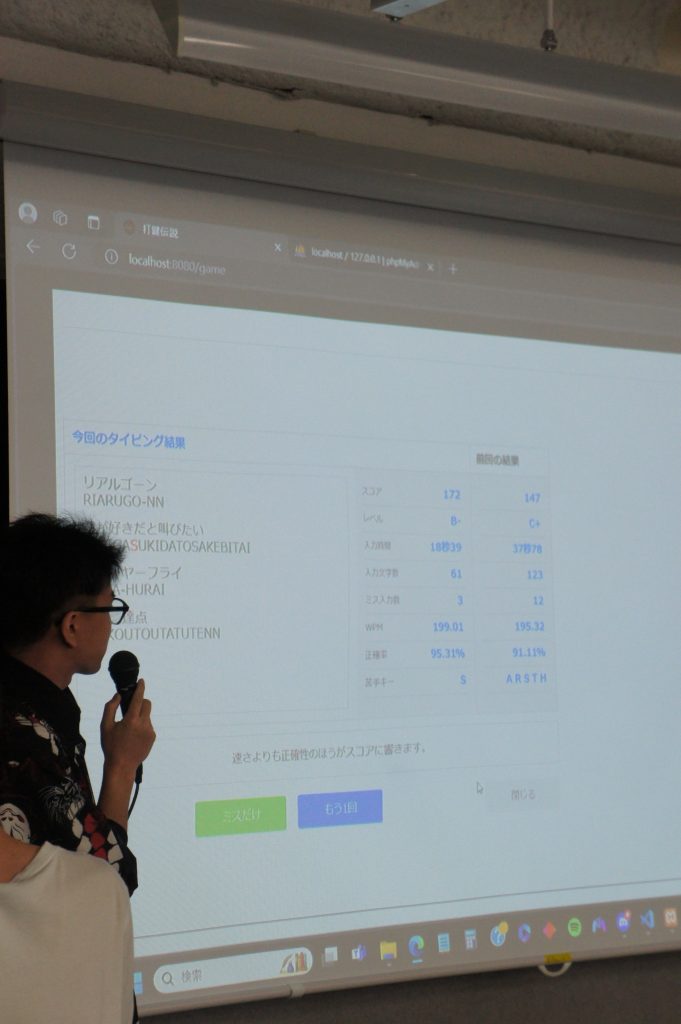

ストリートファイター6の独自システムである『ドライブゲージ』

これが今作のキモとも言えるもので、このゲージ状況が対戦の勝敗を分けるほど重要なものです。目に見えてどちらのプレイヤーが優勢かわかる画期的なシステムです。また、各種演出(ドライブラッシュ、ドライブインパクト、ジャストパリィ、スーパーアーツ)もとても派手で豪快なモノが多く、ゲームをプレイしたことのない人でも楽しく観戦することができます。

こういったところもあり、とても配信、大会向けの作品になっていると思います。今回はこの作品で学科イベントを開きました。

――――――――――イベントを企画したきっかけ――――――――――

そもそも僕がこういうイベントがあったらいいなと思っていました。

『無いなら作ればいい』

どんなに大きなモノも、始まりは小さいものだと思っています。有名なイベントも、有名な会社も、有名な場所も、有名な人も。始まりは有名じゃない誰かが動いたからです。

こういった考えから、去年から小さな学内イベントを何度か開催していました。最初はクラス内の人たちへ向けた対戦会を行いました。そこから隣のクラスや友達づてに少しずつ規模を大きくしていきました。

そして、今年度の頭にHALGamingの顧問の先生から「学科イベントやってみる?」とお声をかけていただき開催することになりました。

――――――――――運営して思うこと――――――――――

このようなイベントの運営は初めてで、分からない事だらけでした。加えて前例もないので手探りで動かすしかありません。

今後のために、今回はその記録のようなものを書き連ねます。

本戦(7月13日)の日付から逆算して、予選の期間や応募期間を考えるところから始めました。しかし、前例がないこともあっていったい何人の人が応募してくるのか全く予想がつきません。なので、予選の期間を余裕をもって確保した結果、応募期間が短くなってしまいました。そこをカバーするために、口伝でイベントを開催することを積極的に広めていきました。

応募期間は約二週間

『いったい何人が応募してくれるだろう』

結果として20チームが応募がありました。ただ、前半の一週間は数チームしか応募が無かったのでその時点では『失敗に終わるんじゃないか…』とも脳裏によぎっていました(笑)

応募期間が終了した後に、急いで予選のシステムを考えました。もともと本戦は四チームのトーナメントをすると決めていたので、偶然にも20チームの応募というのもあり四つのグループに分けて各グループから一チームずつ本選進出という形式がすぐに決まりました。

問題はバランスでした。予選が平日の放課後に開催なので、応募の際に参加可能な曜日を解答してもらいました。

(曜日を限定してしまうと予定の関係で出場できない学生が出てしまうのでそれを防ぐために参加者に合わせる形にしました)

そこから、各チームメンバーのゲーム内の最高ランクを調査し、参加可能な曜日と照らし合わせてグループを組みました。この作業は手作業しかないので、総当たりのように組み合わせを試行し作りました。

『どうすれば拮抗して盛り上がるか』

これを第一に考えてグループを組み上げ、いざ予選開幕…

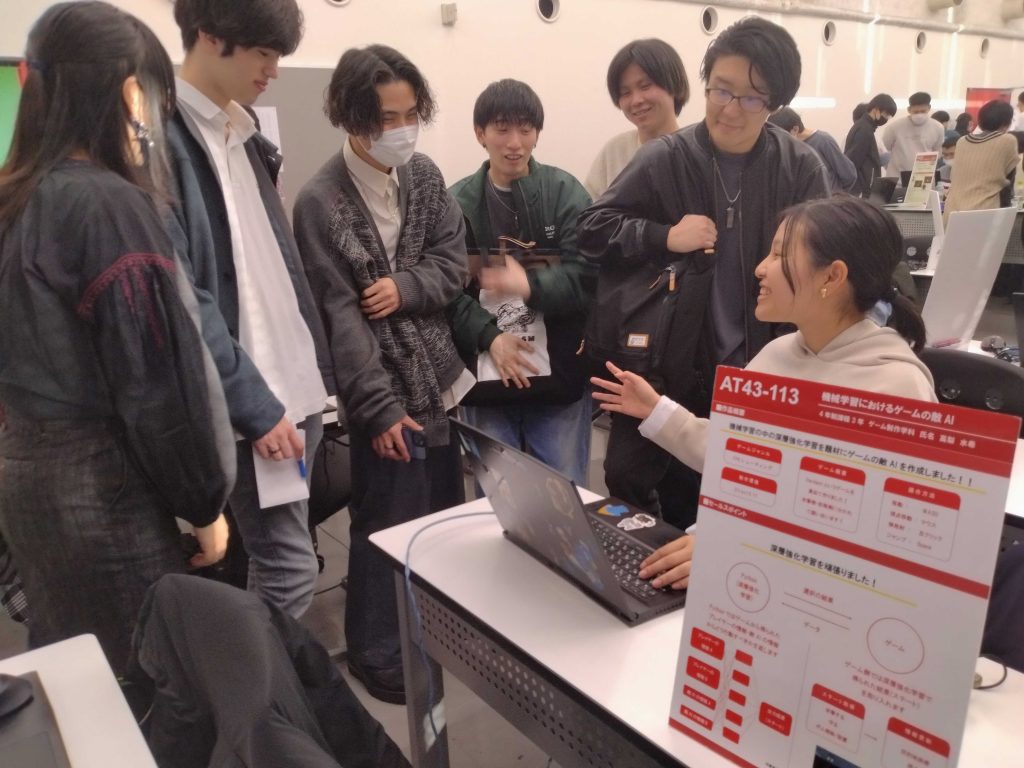

これを書いている時点では予選は全て終了しています。

結果から言うと、全ての試合でとても盛り上がりました。これほど白熱するものかと驚愕の域でした。

買ったチームも負けたチームも、互いを励まし合い次の試合へ臨んでいました。

『どうすれば拮抗して盛り上げるか』など考えるだけ杞憂でした。きっとどんな組み合わせでもこうなったと思います。

それもこれもストリートファイター6というゲームが成すモノだと思います。それほどまでにこのゲームの完成度は極めて高いと改めて理解しました。

イレギュラーなことはあったものの、無事予選が終わり安心しています。

運営を実際にしてみて思ったことは、『運営って大変だなあ』です。率直な感想ですが、想像より大変でした。

『決めたことを遂行すればいいだろう』と構えてましたが、それをするのが大変。思った以上に身体や精神的にも負荷がかかりました。それでも、全ての試合が白熱し、見ごたえがありましたし、何より参加者の喜ぶ声が『開催してよかったな』と思い起こさせます。

残すところ本戦のみとなりました。こちらも手探り状態ですが、より良いものにするために準備を進めています。

本戦も参加者、観戦者全ての人が楽しめるものにするために万全を尽くします!

―――――――――――いよいよ今週決勝戦です!!

※決勝大会を知らせる学内の掲示物

☆当日はHALの在校生のみ見学できます☆

ゲーム学科の教官によるスペシャルマッチも実施予定

詳細は学内のポスターを